芥末堆 阿飞酱 4月23日 报道

成也奥数,败也奥数,这是对国家级奥数教练黄杰前半生的精要概括。

1996年,他带着11个学生参加全国奥林匹克数学竞赛,拿到7个特等奖、4个一等奖、囊括团体总冠军的绝好成绩。24岁的黄杰也因此获得国家第一批奥数教练证书,被破格评为高级教师、提为副校长,一时风头无二。

亮眼的成绩的确把黄杰推上职业生涯的顶峰,却无形中让那11个孩子跌入了谷底。黄杰通过偶然的机会发现,这批孩子上初中后大部分辍学,仅有2个学生考上大学。

这件事让黄杰重新开始思考教育的意义,改变自己的教育方式。他在此后的20多年里,不断寻找关于教育的最优解。现在他创办悦谷学习社区,倡导保护孩子的好奇心和求知欲,让更多对学习丧失兴趣的孩子重新找到动力和方向。

绕不开的奥数

从上世纪90年代开始,奥数既承担着筛选优质生源的任务,又关乎教育体系中各方的利益。学生升学、老师升职、学校“出圈”,奥数成了千万中小学绕不去的一环。

师范毕业一年后,黄杰就从村小被调到中心小学担任数学老师。回顾教师生涯前期,黄杰表示自己像个“权威”。在家长面前,他是镇上最优秀的老师,打骂学生后家长还会提着鸡蛋前来感谢。在学生面前,他严于管教,学生捣蛋被他揍也是常有的事。

1992年到1997年,黄杰专注带了5年竞赛,其中最出彩的要数1996年那届学生。参赛的11个人中,7人获得全国特等奖,4人获得一等奖,团体获得总冠军。而作为带队老师的黄杰,也在从业仅6年后一跃成为高级教师、后来又快速升为副校长。

图为黄杰

丰厚的成果背后,是黄杰施行的高压训练。准备竞赛的学生节假日无休,“基本除了吃喝拉撒都在做题。”黄杰在学生做题时常常施加外界压力,教室太安静就放高音喇叭进行干扰,甚至直接把学生拉到菜市场刷题,只为集中学生的注意力。

奥数改变了黄杰的职业路径,更改变了这批学生的人生轨迹。几年后,黄杰在下乡途中碰到当年奥数训练里最得意的学生,“远远看到一对熟悉的父子,他们也的确看到了我,但扭头就挑着大粪走向路边的果园。”黄杰当时觉得很疑惑,经过后续的跟踪才发现,这名学生已经在初中辍学,当年参加奥赛的另外6名学生也因为厌学情绪,相继在初中辍学。最后,当初斩获奥数全国最高奖项的11个孩子里,只有2名学生考上了大学。

“每当讲到这件事我都会掉眼泪,刽子手就是我,过早扼杀了他们在数学上的兴趣。”从此,这11个孩子成了黄杰心中的一道伤疤,既带有无限的愧疚,也促使他真正开始思考教育的本质。

从教师导向到学生做主

2007年,黄杰开始在佛山一所民办学校尝试新的教育方法,当时校长让他带全校“最差”的班。5年以后,这个垫底班一跃位居年级年列。但不同的是,此时的黄杰已经抛弃严师作风,不再是权威的象征。

受夏山学校自由、民主的教学理念影响,黄杰开始把自己和学生贴得更近。在师生关系、教学管理和教学方法上,他逐渐抽离权威教师的角色,更愿意扮演辅助的角色,让学生掌握学习的主动权。

回忆起刚接手“烫手山芋”时候,黄杰对学生调皮的场景仍历历在目。班里的“八大金刚”一言不合就拿凳子砸人、吃饭乱哄哄、一旦吵架就举着汤碗泼人,“教室里就很少有安静的时刻,所有老师都不愿意来这个班上课。”黄杰表示。

于是黄杰开始在班级管理上做文章,学生可以不遵守既有的校规班规,但全班需要重新制定并遵守属于自己的规则。班会课不讨论学习和成绩,只讨论分析复杂的社会热点事件。班级活动里,黄杰把音乐和足球当成主要项目。有音乐才艺的同学可在班级授课,还可以定期在班级音乐节上进行演出。每周五,其他班级只能在教室上自习,黄杰带着学生奔向操场,踢一场足球再尽兴回家。

学习上,黄杰在数学课上实施小组学习和翻转课堂。孩子们通过小组抽签的方式,确定各自负责的教学内容。做PPT、设计问题、上课、改作业通通都是学生自己来。甚至临近小升初时,黄杰也拒绝了学校安排的月考,把数学试卷当成家庭作业发给学生。

尽管看似松散,毫无纪律,在传统的评价体系里,黄杰的班级成绩却打了个翻身仗。原本全校成绩垫底的班级,却在一次全区联考中,把数学平均分和另外两个班拉开了15分。小升初里,全班37个学生,28个考上了佛山当地的名校。黄杰表示这个成绩是学生自己努力得来,到了五六年级,他基本很少上课,只做指导员,“讲台经常是被孩子们占着。”

学生的改变:从讨厌学习到爱上数学

尽管黄杰在学校体系里的尝试效果不错,但他始终觉得束手束脚。那届学生小学毕业后,黄杰有了办创新学校的想法。直到2016年资金、场地条件成熟,他在佛山成立了悦谷学习社区,想把他的教育实践贯彻得更彻底。

今年12岁的张可,在悦谷刚成立的时候就来到这里,今年是第三年。张可四年级以前曾在公立学校读书,但因为被老师频繁贴标签,他产生了厌学情绪,张可的妈妈陈女士最终将他带来悦谷。

来悦谷第一年时,张可脱离了学校教育,不愿意学习,整天打游戏和看动画片,陈女士一度感到很焦虑,“2017年他看了700多集神奇宝贝,连出去旅游他都躲在酒店看,但为了尊重他的选择,家长只能忍受。”陈女士说,在悦谷的前两年,张可都在学习调节情绪,和别人相处,“以前吃饭的时候不跟人说话,还会敌视,现在管理情绪的能力提高了很多。”

今年3月,张可在电竞课上遇到自己佩服的职业选手,对方告诉他大学里有很多优秀的电竞选手。于是他下决心开始学习,希望未来能考上大学。他主动跟英语老师约了1对1的课堂,也开始跟着黄杰学数学,最近一次三年级数学测试拿到了66分。这学期张可还约了摄影课,他把课上拍的照片发到朋友圈,配文“春天的到来”,陈女士看到以后笑得合不拢嘴。

张可发在朋友圈的摄影作品

午饭时间,我凑近张可小声问了一句,“张可,你喜欢数学吗?”他没有出声,只是害羞地别过身子,靠在同伴身上用力点了几下头。

在悦谷,学习是自由的

张可还有25个同学,所在的年级覆盖了幼儿园到高中,他们来悦谷的原因也各不相同。黄杰表示,“目前悦谷属于三种搞不定的孩子:学校搞不定、家长搞不定、家长不想让孩子“被搞定”的正常孩子。”的确,这26个学生绝大部分都曾在家庭和学校教育中受创,悦谷成了他们的“疗伤”的地方。

黄杰带着学生们外出上体育课

在悦谷,学生不用被迫学习,选课全凭自己的兴趣和爱好,拥有很大的自主选择权。除了周二和周四的上午是固定的运动课,其他时间学生可以自行约课。

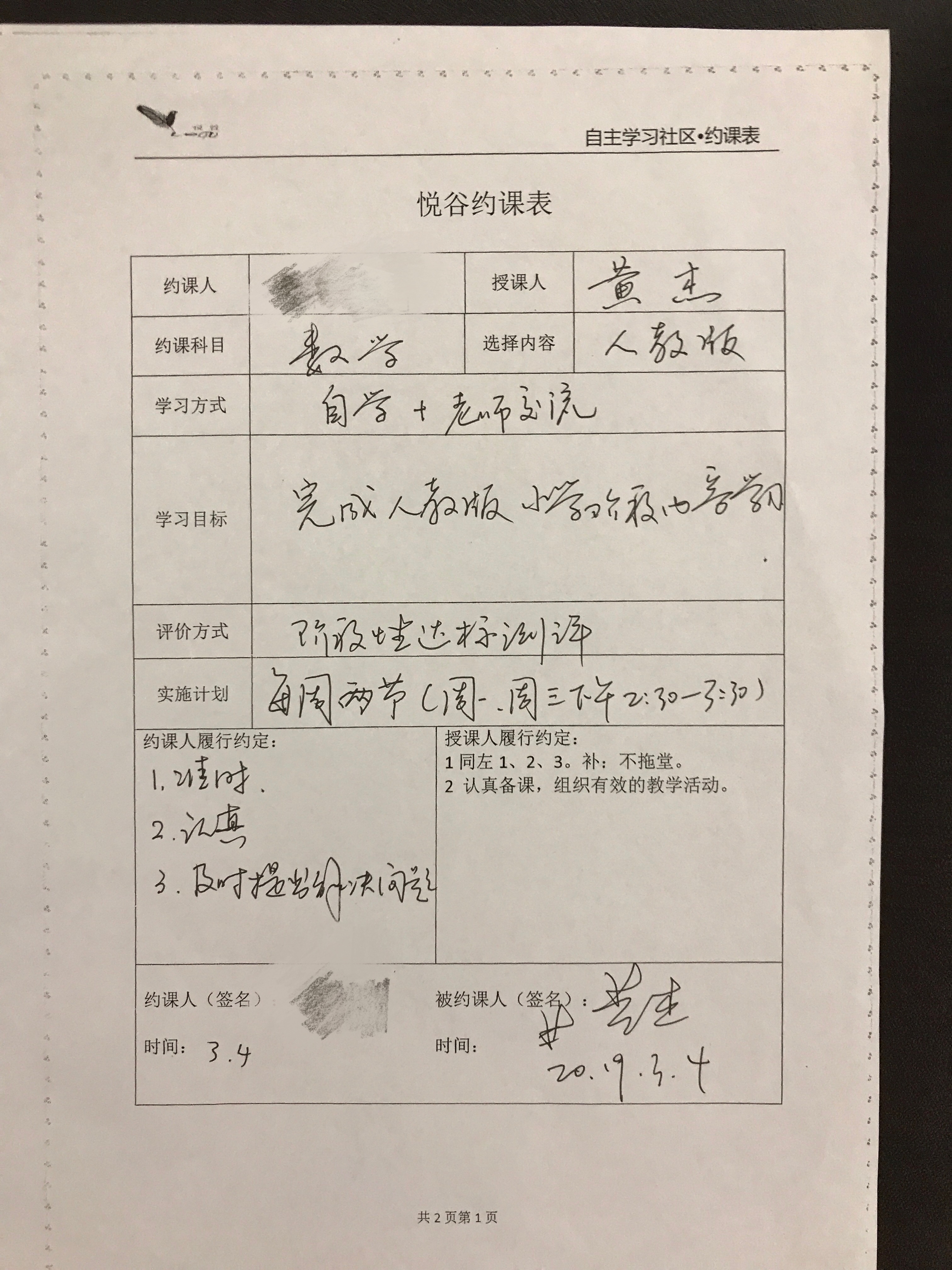

悦谷提供了桌游英语、数学思维、阅读写作、创客科技、人文通识、播音主持等多个课程。学生也可以根据自己的需要,和老师定制自己感兴趣的其他课程。但师生双方需要签订“授课”契约,共同确定学习方式、学习目标、实施方式以及评价方式。“只要是他感兴趣的,想学的,学生就能学好。”黄杰说。

老师和学生双方签订的契约

为了保护学生对周遭世界的好奇心,黄杰鼓励学生提出自己的研学计划。2017年,悦谷的老师带着学生去哈尔滨伊春进行冰雪研学。在芥末堆到访的当天,5个学生自发去广州科学馆做课外实践,回到悦谷后嘟囔着贴好发票,一见到黄杰就吵着分享所见所闻,还顺便要求报销来回的车票。

在社区管理上,黄杰也让学生们参与管理并制定规则。孩子们的关注点千奇百怪,但黄杰还是照单全收。例如“脚有异味者,不得进入幼儿房”,“不吃午餐者,不得享用下午茶点”“用餐时不玩电子产品”等规则都由学生提出。一旦违反规定,无论对方是谁都要接受惩罚,“我上次吃饭不小心接了个电话,后来被罚洗马桶,还是被他们盯着洗完的。”黄杰说。

“希望学生知道自己是谁,要去哪里”

从90年代的奥赛严师,到现在创办悦谷帮26个孩子找到自我,黄杰对教育价值的衡量变得更朴实了,无关成绩和结果,“教育真正的落脚点应该是如何实现自我的价值,让人生变得更绚烂一些才是评价标准。”

他不再像当初培训奥数那样,利用老师的权威,逼着学生学习,而是关注个性化教学。在悦谷,莎莎拥有专属的教室练习配音,张可约了1对1的英语老师练英语,未来想去韩国留学的莉莉打算请韩语老师专攻韩语,一切都呈现出未来可期的样子。

在当下,黄杰希望能通过社区,为不适应传统教育体系的学生提供一个避风港,让他们找到自己的方向。同时也为想学习的学生配置更多的学习资源,让他们在悦谷储备好知识技能后,从容地走向人生下个阶段。

谈到悦谷的孩子会有哪些出口,黄杰表示他不敢去预测,“没有任何人有资格去预测别人的人生。”但是,他大概给出了三个可能的方向。第一个是在悦谷习得一项谋生的社会技能。第二是有个既定的学业目标,通过转回正常的学校体系,走国内升学的道路。第三则是出国升学。

“悦谷的孩子并不一定要成为什么精英吧,我希望他们有幸福的能力,知道自己是谁,要去哪里,这其实也是一个哲学命题。”黄杰说。

芥末堆注:除黄杰外,文中其他人名均是化名。

2、芥末堆不接受通过公关费、车马费等任何形式发布失实文章,只呈现有价值的内容给读者;

3、如果你也从事教育,并希望被芥末堆报道,请您 填写信息告诉我们。